Женщина оказалась скромным врачом Татьяной Кипко. Но несмотря на скромность твердо стояла на своем: «С детства родные говорили, что я - прямой потомок тех самых Худояровых, создателей хрустального лака». Никаких подтверждающих это предположение документов у Татьяны Николаевны не оказалось, но для очистки совести я решила выслушать ее.

Семейная легенда

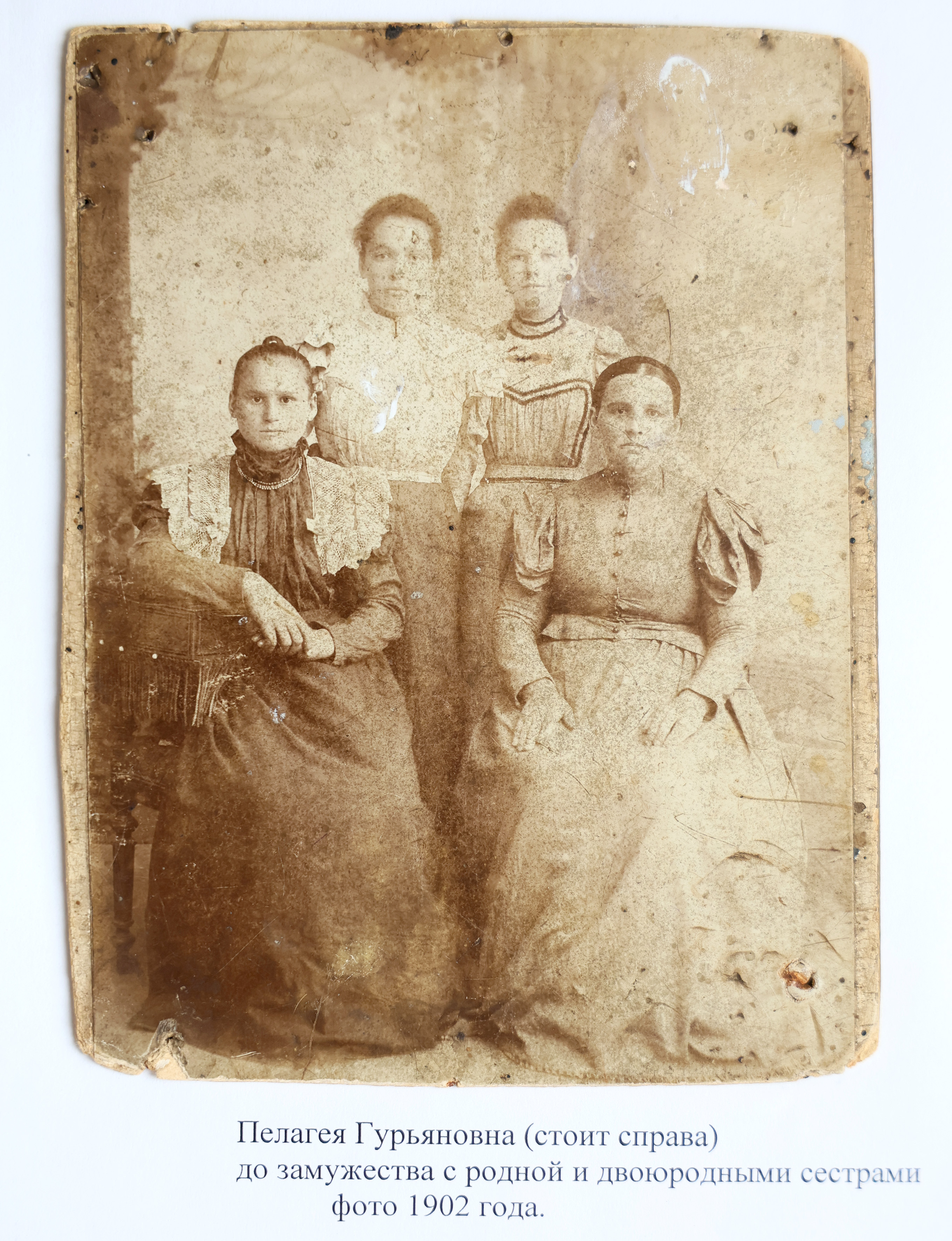

- Дедушка Дмитрий Гаврилович Худояров и его жена (моя бабушка) Пелагея Гурьяновна Глазкова родились в 1880-х годах и были коренными тагильчанами. Поженились, будучи совершенно незнакомыми молодыми людьми. Две обеспеченные семьи решили соединиться, и когда Пелагее было всего 16 лет, к ней от Худояровых приехали сваты. Родители договорились, сыграли свадьбу. С юных лет моя бабушка начала рожать детей. Детская смертность была высокой, выжило пятеро. Причем маму – Тамару (в замужестве Кипко) она родила последней – в 1927 году. Бабушке в то время было чуть более 40 лет. К тому моменту ее первая дочь Вера вышла замуж и тоже ждала ребенка. Меня мама также родила достаточно поздно для советского времени – в 37 лет. Вот и получилось, что расстояния между поколениями в нашей семье – очень большие.

Пелагея Гурьяновна прожила 84 года и умерла в 1970-м. Татьяна была пятилетней девочкой и помнит бабушку, ее рассказы о том, как семью выселили из добротного дома на улице Уральской в районе медицинского училища в двухкомнатную хрущевку на Пархоменко.

- Тогда началась застройка Нижнего Тагила, возводили корпус Демидовской больницы. Для бабушки тот переезд стал настоящим ударом: было невыносимо покидать родовое гнездо, свой сад, огород, который кормил семью всю Великую Отечественную. Дом снесли, и у бабушки после этого случился инсульт, вскоре она умерла. Сохранились документы на этот дом по адресу: Уральская, 36.

Мне было жаль Пелагею Гурьяновну, по которой ковшом экскаватора прошлась советская власть, но ясности этот рассказ не добавил. Наверное, в каждой семье хранятся такие воспоминания и легенды, но насколько верно, что Татьяна Кипко является прямым потомком Худояровых?

Корни

- Без документального подтверждения ответить на этот вопрос сложно, - подтвердила мои сомнения заведующая этнографическим комплексом, в который входят музей подносного промысла и Дом-музей Худояровых, Анна Ожогова. - Худояровы – довольно распространенная фамилия. В Нижнем Тагиле было несколько ветвей. Основатель династии – старообрядец Андрей Степанович Худояров, выходец с Поволжья. У него было два сына: Вавила и Федор. Именно они создали хрустальный лак, причем Вавила в этом деле слыл искусным мастером и довел лак до совершенства. У Федора тоже была мастерская, и почти вся его огромная семья (по переписи 1858 года - 23 человека) принимала участие в росписи лакированных железных изделий, среди которых были, конечно, и подносы. У него родились три сына от первого брака, которые не унаследовали семейные традиции, и три сына от второго - Степан, Павел и Исаак. Именно они стали знаменитыми тагильскими художниками. Исаак Худояров – владелец дома, в котором сейчас находится музей Худояровых, и автор картины «Гулянье на Лисьей горе». Павел – автор ряда производственных картин, Степан – тоже художник, но жил в Италии, куда его увезли Демидовы, был учеником Брюллова, затем работал в Санкт-Петербурге, в том числе на росписи иконостаса Исаакиевского собора. В Тагил он больше не возвращался.

Именно от них идут ветви большой династии Худояровых, в которой и впоследствии было немало художников. Нас, музейщиков, интересуют именно они - Худояровы-живописцы. У Исаака было 13 детей, и далеко не все из них стали художниками. Их судьбы и семейные ветви для музейной работы не важны. Так что предположение Татьяны Кипко вполне может оказаться истинным. В музей часто обращаются люди с фамилией Худояровы и заверениями, что они являются прямыми потомками тагильских художников, говорят, что гены проявляют себя в художественном творчестве потомков. Мы никого не разубеждаем: кто знает? Человек может искренне заблуждаться, а может, так и есть?

Художников не было

В семье Татьяны Кипко художественным творчеством никто не занимался. Дед Дмитрий Гаврилович имел элитарную по тем временам профессию – машинист паровоза, бабушка Пелагея Гурьяновна рожала и воспитывала детей, не работала ни дня. Их дети выбрали вполне типичную для города профессиональную сферу. Вера Дмитриевна (1904) состояла в «живой газете» «Рупор профсоюзников», Александр Дмитриевич (1919) был механиком на заводе имени Куйбышева, Валентина Дмитриевна (1924) работала секретарем директора ГПТУ №70 (впоследствии №49), Тамара Дмитриевна (1927) – нормировщиком на ТЭЦ НТМК, в 1950-х два созыва была депутатом горсовета.

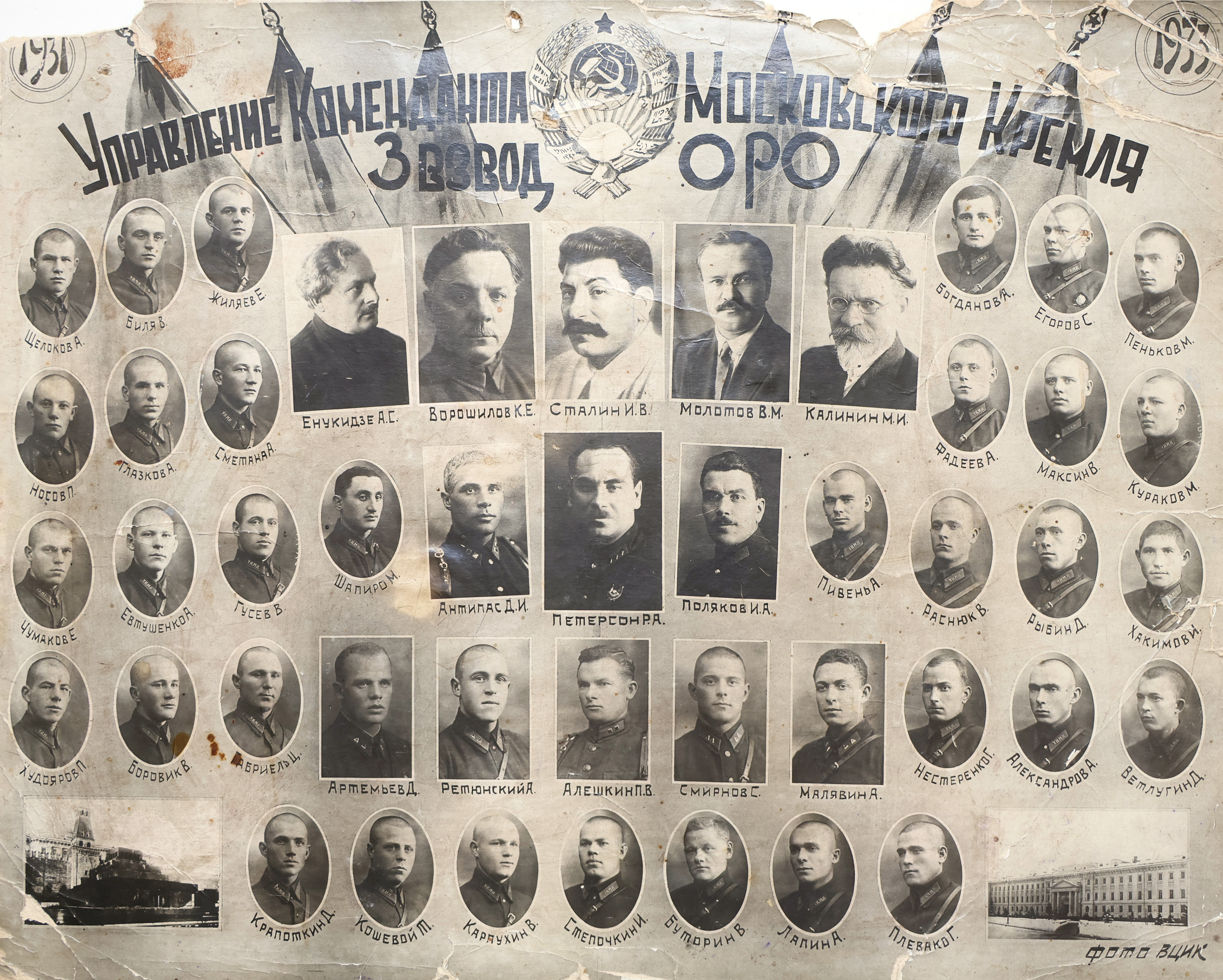

Наиболее интересна судьба Павла Дмитриевича (1909), который с 1931 по 1933 годы служил в комендатуре Кремля, охранял Сталина. Затем вернулся в Нижний Тагил и до Великой Отечественной войны тоже работал в «Рупоре профсоюзников». В 1944 году погиб в Польше, где похоронен в братской могиле.

У Татьяны Кипко сохранился «выпускной» снимок третьего взвода охраны и обороны Московского Кремля. Дядя Павел запечатлен рядом с теми, кого охранял: Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и другими.

«Живая газета»

Что касается «Рупора профсоюзников», Татьяна Николаевна всегда считала его тагильской газетой или типографией. Оказалось, что к печатным СМИ организация не имела никакого отношения. Мне удалось найти воспоминания о 1920-1930-х годах одного из первых комсомольцев города - Леонида Широкова. Они опубликованы в номере «Тагильского рабочего» от 10.08.1989: «В доме купца Аксенова (ныне Ленина, 3) находилась школа «Конторгуч» (конторское торговое учетчество) для подготовки кадров к работе в советском и торговом аппарате. В ней создали комсомольскую ячейку №25. Для культурно-воспитательной работы с молодежью был отдан купеческий клуб Аксенова. Комсомольцы собственными силами привели здание в порядок. Шефствовал над комсомолом окружной комитет профсоюза совторгслужащих. Клуб назвали Первомайским, в нем концентрировалась вся культурно-воспитательная работа, создана «живая газета» под названием «Рупор профсоюзников», где руководителем был Борис Тройский, а исполнителями – ученики школы «Конторгуч». Комсомольцы носили костюмы «юнгштурм» защитного цвета с портупеей, а для выступления в «живгазете» надевали синие блузы. Самодеятельность «живой газеты» предназначалась не только для молодежи, но и для членов профсоюзов. Она критиковала недостатки, занималась антирелигиозной работой, для этого пригодилась бутафория «аксеновской» церкви, которая была во дворе дома».

Так потомки Худояровых боролись на заре советской власти с верой своих дедов. Вот только потомки ли?

Надо искать

- Наиболее полно темой Худояровых занималась педагог Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Ольга Силонова. В 2007 году она выпустила замечательную книгу «Крепостные художники Демидовых», - дала наводку Анна Ожогова. И я пошла по следу.

Ольга Николаевна встретила дружелюбно и с большим желанием помочь:

- Я ведь тоже занималась только Худояровыми-художниками. И это имя – Дмитрий Гаврилович Худояров – мне ни о чем не говорит. Но семейные легенды на пустом месте не возникают. Надо искать. Замечательно, что человек помнит свои истоки, уважает и гордится творчеством предков. Может быть, Татьяна Кипко дальней веточкой восходит к Исааку Худоярову, который творил и был известен в Нижнем Тагиле? Все-таки фамилия – знаковая для города. Возможно, удастся найти какую-то информацию в книге «Уральская родословная книга», которая вышла в 2000 году. Ее экземпляр хранится в краеведческой библиотеке. Одна из глав, написанная прямым потомком Ниной Павловной Худояровой, посвящена именно этой фамилии.

Меня опять постигло разочарование: всех интересуют лишь художники. В который раз хотела все бросить – писать-то не о чем. Но в этот момент я уже ощущала себя Паганелем в поисках капитана Гранта и решила навестить уютную краеведческую библиотеку.

Никаких сомнений!

Книгу нашли быстро. Однако название главы – «Родословие крепостных художников Худояровых из Нижнего Тагила» - энтузиазма не вызвало: наверное, опять одни художники. Однако вслед за главой о знаменитых прародителях шел длинный список представителей рода. Нина Павловна Худоярова проделала колоссальную работу, собрав сведения обо всех известных Худояровых и их ответвлениях – 30 страниц информации. О ком-то не известно ничего, кроме даты рождения и имени-отчества, о ком-то есть более полные сведения: где работал и как умер.

На втором часу чтения списка у меня уже рябило в глазах от Григориев Исааковичей и Агриппин Прохоровн. И вдруг – даже не поверила своим глазам: «Дмитрий Гаврилович Худояров (1878, Нижний Тагил). Единоверец. Крестьянин Нижне-Тагильской волости. Женился 2.10.1902 в Свято-Троицкой единоверческой церкви Нижнего Тагила на Пелагее Гурьевне Глазновой (1886, Нижний Тагил). Православная. Крестьянка Троицко-Александровской волости». Отличалась только одна буква: Глазнова вместо Глазковой. Видимо, в церковно-приходскую книгу, а они выполняли в дореволюционной России функцию загсов, где фиксировались точные даты женитьбы, рождения детей и смерти, закралась ошибка. А возможно, было неразборчиво написано: «Н» и «К» легко перепутать в рукописном варианте. Вся остальная информация в точности совпадала. Никаких сомнений – это они, бабушка и дедушка Татьяны Кипко.

Моя реакция на находку была неинтеллигентной: «Офигеть!» Видимо, я сказала это вслух, потому что работник читального зала тут же откликнулась: «Нашли, что искали?» Нашла, что и не чаяла найти, - прямое доказательство слов Татьяны Николаевны. Семейная легенда подтвердилась серьезной исследовательской работой.

По родовому древу

Сфотографировав страницу, я с радостью покинула краеведческую библиотеку. Как выяснилось, преждевременно. Позже, внимательно рассмотрев снимок, обнаружила по две цифры напротив каждой фамилии. Первая цифра – номер по порядку, вторая – номер отца и матери этого Худоярова. Нина Павловна не просто собрала огромный пласт разрозненных генеалогических сведений, она систематизировала всю информацию. А значит, можно выяснить и предыдущих родственников Татьяны Кипко.

В следующий раз мы отправились в краеведческую библиотеку вместе. В предчувствии открытий Татьяну Николаевну заметно потряхивало:

- Я уже и таблеток напилась: давление сразу подскочило, и слезы наворачиваются. Нина Павловна Худоярова в конце 1990-х прислала нам письмо с вопросами о семье, но мы на него тогда не ответили, о чем очень сейчас жалеем. Всегда знала, что я – прямой потомок Худояровых. А теперь, благодаря ей и вам, у меня появятся доказательства, твердая уверенность и информация о своих предках.

Вот что нам удалось установить, спускаясь по родовому древу в глубь веков и семьи.

Прадедушка Татьяны Кипко Гаврила Семенович Худояров (1845-1909) женился 3.07.1863 г. в Свято-Троицкой церкви Нижнего Тагила на Евдокие Ивановне (1847-?), дочери Ивана Никитича Истомина, крестьянина Нижне-Тагильской волости. Его отец Семен Афанасьевич Худояров (1803, Ниж. Тагил - ?) – раскольник беспоповщической секты (поморец). Крепостной Нижне-Тагильского завода. Самоучка. Первые навыки художественного мастерства получил в мастерской своего деда Федора Андреевича – по росписи лакированных железных изделий. Работал в мастерской красильщиком. Был дважды женат. Первая жена Устинья (1807 - ?), вторая – Ирина Ивановна. Его отец Афанасий Федорович Худояров (1771, Ниж. Тагил – 1810, Ниж. Тагил) – раскольник беспоповщической секты (помор). Крепостной Нижне-Тагильского завода. Первый сын Федора Андреевича от первого брака. Он и его братья – Иван и Ларион – не унаследовали семейных традиций, но унаследовали от предков дух религиозного упорства в «старой вере». Его жена – Татьяна Евтифеевна (1765 - ?), дочь Евтифея Матвеевича Плохих, крепостного Нижне-Тагильского завода. Его отец Федор Андреевич Худояров (1747, Ниж. Тагил – 1828, Ниж. Тагил) - раскольник беспоповщической секты (помор). Крепостной Нижне-Тагильского завода. Иконописец. Мастер и учитель живописи лакированных расписных изделий. Впрочем, о Федоре Андреевиче, как и о его отце, привезенном на Урал Демидовыми Андрее Степановиче Худоярове, известно и написано много. Это родоначальники большого древа одной из самых знаковых фамилий города.

Шкатулка с драгоценностью

Не отрываясь от книги, Татьяна Николаевна в точности повторила мою реакцию: «Офигеть!» Упоминаю об этом, чтобы передать эмоции неповторимого для исследователя момента, когда гипотеза находит подтверждение. Мы дружно заговорили о Нине Павловне Худояровой, которая занималась исследованием разросшегося родового древа на протяжении всей жизни. Такие люди, хранящие семейные традиции, по крохам собирающие рассеянную в веках и на территории страны информацию, заслуживают отдельной оды. Заслуживают еще и потому, что изучают самую неизведанную страницу генеалогии – крестьянские фамилии. Генеалогии царской семьи и дворянства посвящены бесконечные тома. «Уральская родословная книга» - одна из немногих, где представлены крестьянские фамилии, в том числе Худояровы.

Через Уральское генеалогическое общество, в котором Нина Павловна состояла с 1994 года, мне удалось узнать, что прожила она длинную насыщенную жизнь (1918-2010), выявила 720 родственников в 11 поколениях с 1722 по 1996 годы. До последних дней работала над монографией о Худояровых, но судьба рукописи неизвестна.

***

В определенный момент нашим предкам пришлось отказаться от прошлого ради строительства новой жизни. Происхождение определялось двумя словами – пролетарское и непролетарское. Неразберихи добавили гражданская и Великая Отечественная войны. Не все смогли донести историю своего рода до следующих поколений. Одни ее скрывали, другие – не знали, потому что выросли в детдомах, третьи считали чем-то неважным. В определенном смысле, а иногда в совершенно прямом, они остались сиротами, лишенными возможности опереться на надежное плечо прошлого. У нас такая возможность есть.

В памяти рода, как в маленькой шкатулке, хранится величайшая драгоценность, которая никогда не обесценится, – воздух каждой прожитой предками весны, наш генетический код, умноженный на историю страны. Ее вершили не только политические деятели и яркие фигуры, но и наши, часто безвестные предки. И возможно, память о них – единственная константа в мире, окончательно лишившемся стабильности. Давайте хранить свои шкатулки, чтобы передать «наследство» следующим поколениям, как сохранила ее Нина Худоярова, вручив через десятилетия Татьяне Кипко. Как награду за несгибаемую веру в семейную легенду.

.png)