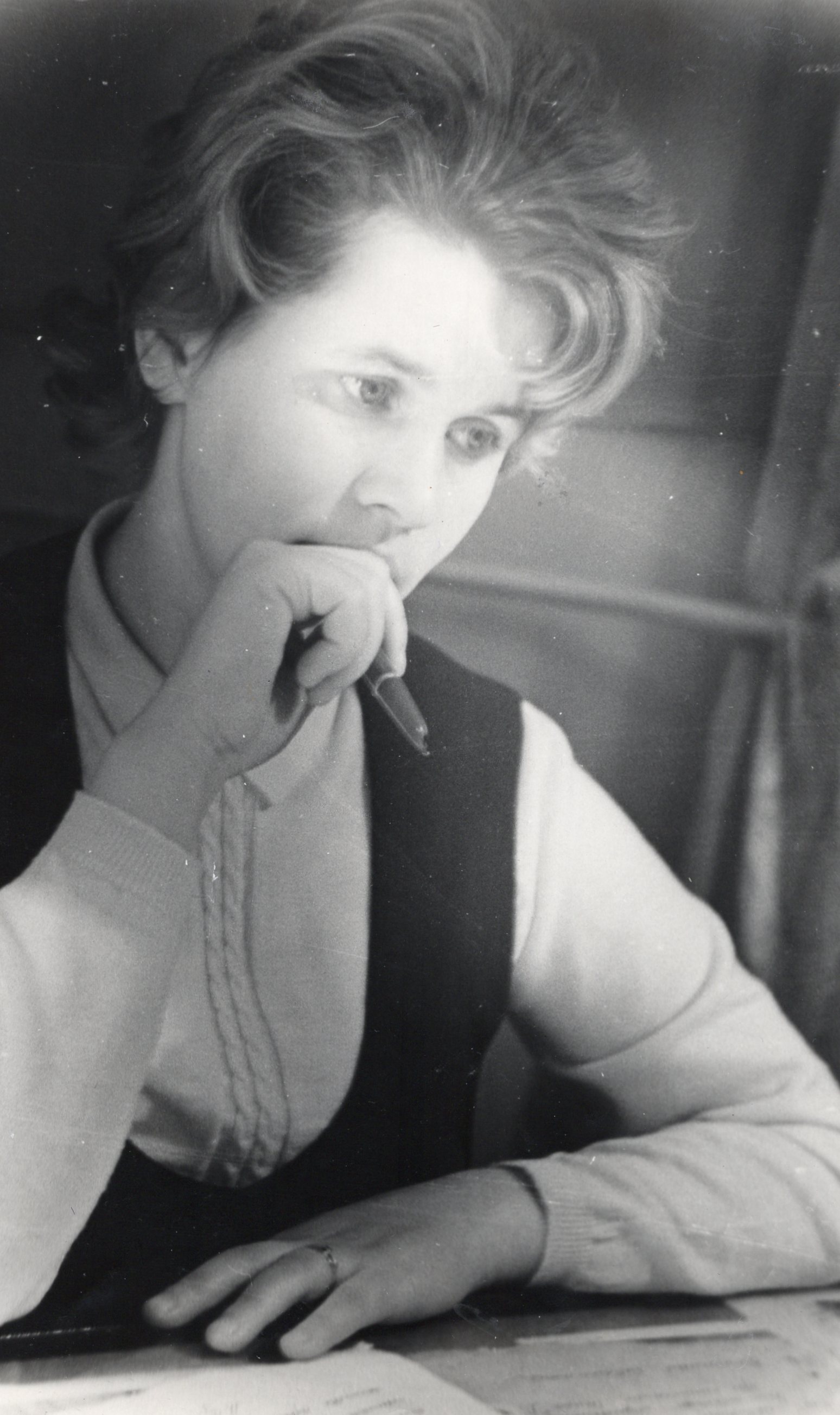

- Тамара Александровна, когда вы поняли, что журналистика – ваше призвание?

- Я рано полюбила печатное слово, в четыре года научилась читать. В военное время потеряла семью и жила в детских домах. Воспитывали меня в большей степени не столько люди, сколько книги. Книга во все периоды жизни была моей спутницей и лучшей подругой. В детдоме я редактировала стенную газету и была поражена тем, как она действует на читающих. «Каково же влияние настоящих, взрослых, газет?», - думала я.

- Путь к «взрослой» газете начался, когда, окончив школу, Тамара Калугина поступила на журфак Уральского государственного университета…

- Журфаком он станет позднее, а в конце 40-х годов это было отделение историко-филологического факультета, где журналистов готовили небольшими курсами. Пришлось выдержать серьезную конкуренцию с фронтовиками и абитуриентами из зарубежья. Студенты в то время были бедными, полуголодными, но в учебу окунулись с головой. Мне же после строгостей детдома «особого режима» студенческая жизнь показалась прекрасной и увлекательной: творческие дискуссии, интереснейшие лекции, кружковые занятия, семинары с неожиданной повесткой…

Стипендии, конечно, не хватало. Старалась подрабатывать на радио, задерживалась на практике в краевом и областном изданиях в Томске, Красноярске. Это имело значение для будущей профессиональной деятельности.

- Как встретил вас - молодого специалиста – «Тагильский рабочий»?

- 1 августа 1953 года редакцию газеты пополнили четыре дипломированных новичка – однокурсники Валентин Чуванов, Аделаида Сафонова, Маргарита Литвинова и я. Полистав газеты, разочаровались:полосы пестрели официальными отчетами с мероприятий. Формальные тексты, скучное изложение… В редакции тогда трудились, в основном, выдвиженцы.Они не имели специального образования, но обладали большим жизненным опытом, ведь за плечами у них были две войны: гражданская и Великая Отечественная. Наши старшие коллеги хорошо знали город, но писали, как могли. Тираж был около 10 тысяч экземпляров.

Редактор Серафим Мелентьев и его заместитель, недавний выпускник УрГУ Александр Ермаков понимали, что газета должна меняться, становиться интересной читателю, что нужны подготовленные кадры. Они обратились в свердловский обком КПСС (именно там занимались распределением журналистов), договорились, что в ежегодном режиме в Нижний Тагил пришлют 13 выпускников университета. Мы были первым квартетом из этой «чертовой дюжины».

- О первом своем задании помните?

- Конечно. Заведующий отделом культуры и быта, куда меня направили, вручил три письма, где авторы благодарилимедиков. Мол, сделайте строк 40 на подверстку. Но что меня зацепило тогда: речь шла об одной и той же больнице – Демидовской. Направилась туда. Главный врач Николай Стефанович Бабич – молодой, приветливый, из бывших фронтовиков, прочитав письма, сказал: «Да, люди у нас замечательные, а вот условия работы скверные. Тесно, новую аппаратуру некуда поставить. Строить надо новое здание». Я вернулась в редакцию с заполненным блокнотом и подготовила большое интервью. Немного позднее написала острую статью о проблемах материально-технического снабжения больниц. Наш редактор с этой статьей ездил в облздрав.

Разве я тогда знала, что первое задание на долгие годы определит главное направление моей работы в газете - городская медицина и ее люди:Дубинский, Фарберов, Тонконогов, Грасмик, Гасанова, Брезгина…Да разве всех перечислишь. Тагильское здравоохранение в то время славилось своим звездным составом.

- Как относились к газете представители власти?

- Отдел культуры и быта занимался и школами. Материалов появлялось мало, хотя проблем – хоть отбавляй. В некоторых школах по три смены учились. Туда рядового рабкора не пошлешь, вот если бы сами работники народного образования взялись за перо… Великой удачей газеты считаю, что тогда, в 60-е годы,гороно руководил человек уникальный, настоящий русский интеллигент Юрий Павлович Петров.

С его помощью и активным личным участием впервые в редакционной практике возник и стал действовать внештатный отдел школьной жизни. Сколько было проведено рейдов, опубликовано статей и очерков. И какой они имели резонанс! Сами педагоги, директора школ стали выступать на страницах газеты. Наше начинание подхватили газеты в других городах.Юрий Павлович, без сомнения, был самым блистательным из людей, встретившихся в моей полувековой газетной жизни.

Освещая социальную тематику, я неизменно опиралась на представителей исполнительной власти. С теплотой вспоминаю первого заместителя председателя горисполкома Николая Игоревича Данилова, заместителя председателя горисполкома по культуре Анастасию Дмитриевну Лейзерову. Они делились информацией, охотно шли на деловой контакт, помогали, когда нужно - защищали. Как журналист я твердо знаю: если чиновник уклоняется от общения с прессой, он многое теряет, ведь забота у нас общая – служить городу.

- Сильная газета начинается с сильного редактора. Вы согласны?

- История «Тагильского рабочего» эту истину подтверждает.Мой первый редактор Серафим Павлович Мелентьев дал нам – молодым и дерзким, полную свободу. Не давил, не распекал. Мы это ценили. Когда над тобой висит постоянно административный домоклов меч, не очень-то разойдешься в своем творчестве. Но его время истекло. Сменил Мелентьева человек из партийного аппарата. Известно, что газетчики не любят начальников-чужаков, поэтому назначение Александра Николаевича Серкова коллектив принял настороженно. А тут праздник: встречаем новый 1960-й год. В зале елка, музыка, самодеятельный концерт. Новый редактор в общении оказался прост, доброжелателен. Шутил, смеялся. Но его настрой мы почувствовали на первой же летучке, где разгорелась настоящая дискуссия:

Серков:

- Газета людям не нравится. Они ее не читают.

Голос из зала:

- Откуда вы знаете?

Серков:

- Имею самые точные сведения: подписка на 1960-й год - 20 тысяч. Это очень мало для большого индустриального города.

Голос из зала:

-А сколько надо бы?

Серков:

- Тысяч 100 и даже больше.

Хор голосов из зала:

- Да это же нереально!

Серков:

- Реально, потому что вижу ваш творческий потенциал. Каждый из вас – на вес золота.

Серков и позже умел похвалить и делал это прилюдно, а выговаривал только наедине. Организатором оказался превосходным: вникал в нашу работу постоянно, поддерживал, помогал, как мог. Ввел в практику выездные редакции, и сам с нами ездил в трудовые коллективы. Там мы находили и темы, и авторские связи.

Мы почувствовали, что сказанное им «Каждый - на вес золота» - не фигура речи, а вера в наши творческие возможности. Действительно, блестящими газетчиками были фельетонист Владимир Петрович Нижник, Тереза АполлинарьевнаГржебинская с ее неожиданной подачей острых материалов, основательный Арнольд Вениаминович Уряшев, талантливый художник-график Алексей Николаевич Кирпиков. Да и вся наша команда была заряжена на максимальный творческий результат. И лично себе Серков поставил трудную задачу - добиться окончания строительства нового здания. Ездил на оперативки, выбивал цемент, деньги…

- Какое время стало самым счастливым в истории газеты?

- В памяти - неповторимая атмосфера шестидесятых годов:оттепель, космонавтика, повышение жизненного уровня людей (при Брежневе средняя заработная плата увеличилась вдвое – с 90 рублей до 180), а мы, газетчики, ликовали еще и по поводу своего новоселья: оставили наконец-то купеческие хоромы с фикусом и тараканами на Карла Маркса. Редакция заняла весь верхний этаж нового здания типографии на улице Газетной, 81. В перспективе – перемещение в пристрой, возведенный для редакции.

Когда Серкова избрали секретарем горкома КПСС, «исправное хозяйство» получил от него очередной редактор - Александр Дмитриевич Ермаков, свой брат-газетчик. Газета тиражом более 100 тысяч выходила на четырех полосах большого формата пять дней в неделю, давала возможность широко освещать жизнь города, вести кампании по острым вопросам, усилить информативность, показывать передовой опыт. Авторитет газеты был высок. В то время СМИ называли четвертой властью. Газета не залеживалась в киосках, а стоимость ее была мизерной – три копейки.

Пора творческого подъема продолжалась. Работать с Александром Дмитриевичем было легко и радостно. Именно в то время редакция вела бурную общественную жизнь, в которую мы посвящали читателей. Разве не интересны им были высказывания Вольфа Мессинга, разве не приятны дружественные визиты чехов из города-побратима Хеба? А на литературный вечер Булата Окуджавы, посетившего редакцию, мы пригласили всех желающих. Все это довершало нашу связь с читателем и усиливало интерес к газете.

- Кто более всего запомнился из секретариата газеты?

- Хороших ответственных секретарей в истории газеты было много, но вот школу секретарей удалось создать только двоим – Александру Сергеевичу Зотову и Андрею Михайловичу Теребу, тоже представителю нашей «чертовой дюжины».

- Тамара Александровна, знаю, что в 70-е годывы с супругом-строителем уезжали на несколько лет в Иран. Как встретили вас Нижний Тагил и родная редакция?

- Когда вернулась в «Тагильский рабочий», редактором был Сергей Кронидович Быстров, человек закрытый, не располагавший к душевному общению. Коллектив держал по-прежнему высокую планку. Редактор знал сильную сторону каждого сотрудника и находил этому применение. Ирина Денисова обеспечивала предельно точную фактуру материалов, а Нина Седова – глубину анализа. Отличался безупречностью стиль ведущей темы культуры Ады Егоровой, а Дина Вендер всегда находилась в поиске нестандартного.

Мне редактор предложил создать и возглавить отдел советов народных депутатов. Этим и занялась. Тогда же стала членом городского комитета народного контроля. В то время освещала в газете разные темы: от больших строек до мошенничества в сфере обслуживания.

В 1987 году на областной конференции в Свердловске меня избрали делегатом… Его заседания вел Егор Лигачев. Там я готовилась выступить с предложением изменить статус большеформатных газет, приравнять их к областным, ведь тогда «Тагильский рабочий» со своим тиражом в 120 тысяч экземпляров приносил существенную прибыль. От нее мы имели только крохи. Слова я не получила, но текст передала в секретариат съезда.

В кулуарах съезда в беседах с московскими коллегами узнала, что они очень хорошо живут под крышей союза журналистов, имеют помощь и поддержку. У нас же работа велась формально: мы собирали членские взносы и шумели на собраниях. Вернувшись со съезда, предложила активизировать работу нашего союза журналистов, и это было сделано.

- Как отразились в вашем творчестве перестроечные реалии?

- Пера из рук не выпустила. Только темы моих материалов стали другие – страшные темы. Жизнь резко изменилась в худшую сторону. На каждом шагу разруха, обнищание. В 90-е годы в Москве шла яростная борьба за власть. Я организовала непрерывный поток информации с московских событий. Там находились три наших депутата: директор детского дома Валерий Федорович Бок, генеральный директор Уралвагонзавода Владимир Сергеевич Серяков и рабочий ВМЗ Анатолий Никифорович Наймушин. Каждый день рано утром дозванивалась до Москвы, записывала информацию и срочно отправляла в печать. И так более месяца. Конечно, читатель ждал газету со свежими новостями. Люди читали, обсуждали, звонили в редакцию, передавали запросы в адрес депутатов.

В это же время я успела сделать материал о Юрии Чурбанове – бывшем генерал-полковнике, бывшем первом заместителе министра МВД СССР, бывшем зяте генсека Брежнева, а в ту пору заключенным – кочегаре тагильской колонии №13. Материал печатался в нескольких номерах с продолжениями, вызвал большой интерес у читателей.

Газета же в 90-е годы потерпела крах. Потеряла тираж – со 118 тысяч до восьми тысяч, а также кадры и даже собственную крышу над головой. Я тоже то время пережила тяжело. Сверхнапряжение в работе, внезапный уход из жизни мужа –Рашида ГадрауфовичаБагаутдинова, семейные несчастья близких: все это закончились инфарктом, больничной палатой…

- Как завершился ваш союз с «Тагильским рабочим»?

- На грустной ноте. Я ушла из родной газеты без слов поддержки и торжественных проводов. А чему тут удивляться: варварская перестройка разрушила не только уклад нашей жизни, но и моральные устои. И пусть при прощании я не услышала доброго слова, но точно знаю, что мое долгое служение «Тагильскому рабочему» оставило след в его истории. Горжусь тем, что отношусь к поколению журналистов, превративших некогда казенное издание в интересную и нужную людям газету,заложивших традиции на будущее.

_760x570_54c.webp)

_760x570_54c.webp)